いつも一期一会、その日集った人の顔ぶれでメニューが変わる、

かめおかゆみこさんの「聴くを磨く」。今回も奥深いひととき。

参加者の皆さんにレポートいただきました。

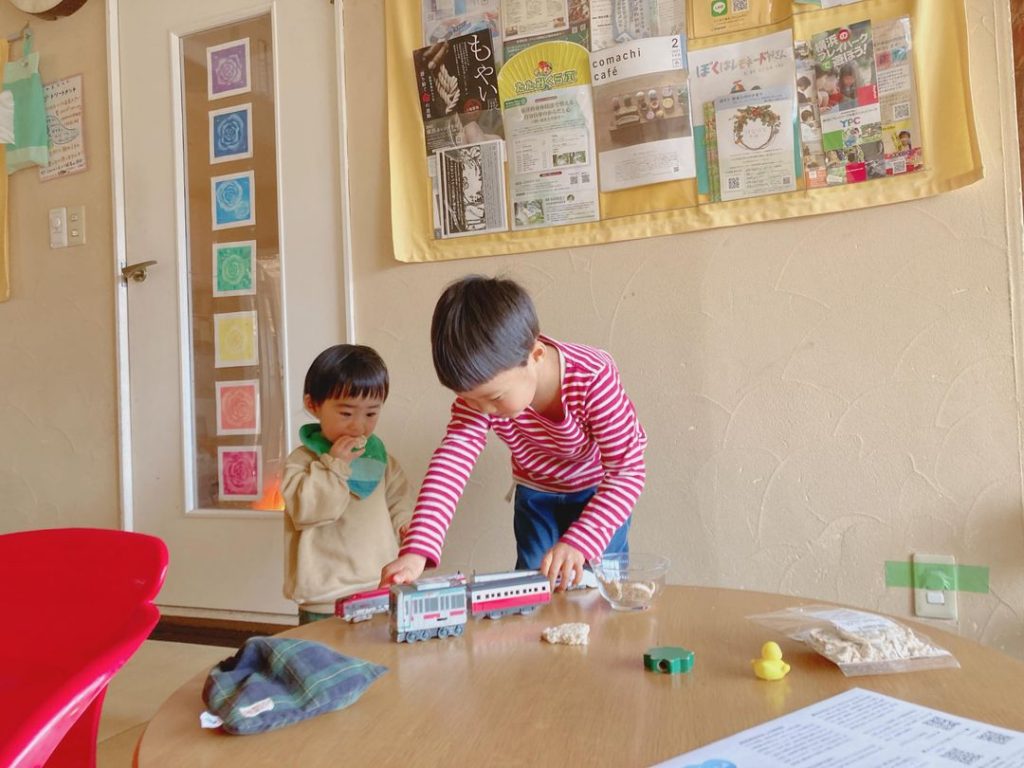

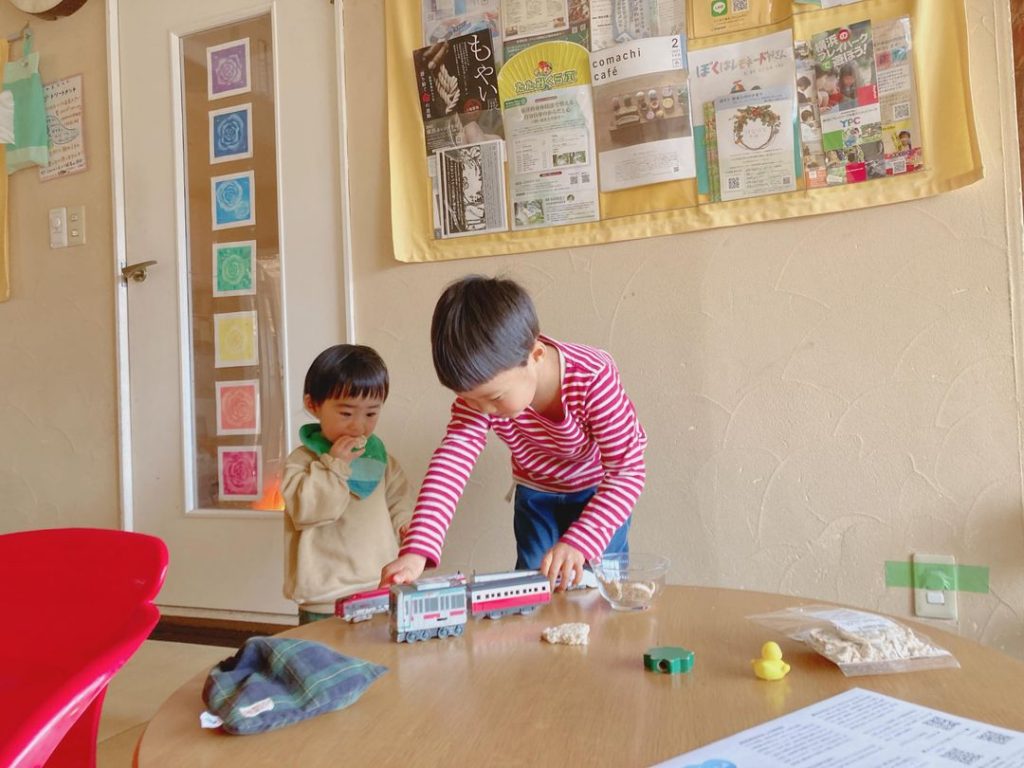

■目線を下げて向き合って、

子どもの話が聞けてても、

それでは話を「聴けてません」。

単純に、子どもの話を聞くには?のコツが知りたかったのですが、そう甘い話ではありませんでした。

「苦手なことは量稽古」と、かめおかさんの言葉にあるように、聞けていない状態ならば聞けるように日々練習なのだと感じました。

参加したみなさんの子どもの年齢やお悩み・質問を受けつつ、

体感ワークショップをはさんだ絶妙な2時間講座は

量稽古に必要なことをギュッと詰めこんだ内容でした。

また「聞く」を学ぶだけにとどまらず、

・子どもはどんなことを日々「感じて」いるのか

・大人はどうやったら子どもの行動を頭で「考える」のではなく心で「感じ」たらよいのか

・まずは今の自分にマル◎をすることの大切さ

・子ども時代のいまだからこそ、体験を楽しく親子一緒にすることではぐくまれる豊さ

などなど…

知っているようで知らない、子どもとの関わり方を見直すことができました。

■こどもの世界を認める。

目線を下げるだけでなく、言っていることそのものの世界観に入り込むと自分もたのしくなるのでは?

人間でなく「動物」や「もの」になりきるワーク。

「もの」の気持ちになって会話してみる。

現実の世界から外す発想も大事!!

→脳のどこかが緩んできて楽になるのを体感!

抽象的な「早くしなさい」「片づけなさい」「だめよ」はわからないので具体的に

5,4,3,2,1!とカウントダウンするなど具体的にその子がわかることは効果的!

意思の力では人は動かないex)ダイエットしたい!と思っただけでは3日坊主。

不快よりも「快」の原則でしか人は動かないので、

楽しかったこと、夢物語を本気で作ってみるとよい。

怒りは発散するとなくなるが、人にぶつけると倍増する。

そして自己嫌悪のループにはまる。

からだで発散することのおススメをいくつか・・・

■3回目の参加です。聞いてわかったつもりでも実際はわかっていていなくて、何度も聞くことでそうだそうだと、自分の心地よいところに戻ってくることができていて、定期的に聞きたいと思いました。

同じ話でも最初聞いたとき、2回目聞いたとき、3回目聞いたとき、、、と毎回違う感覚や気づきに出会えて、こうやって少しずつ身になっていると感じました。

また、子どもとのあそびの中で、自分が好きじゃないな〜と思っているものでも、大人とやってみると楽しくて、好きじゃないことも、その中に楽しさを見出すことができそうと感じました。量稽古とのことなので、遊びのワークも何度も何度も繰り返して、子どもたちにとっての今しかない、すべてつながってるひとつの世界を、広くしてあげられたらなぁと感じました。

★オンライン聴くを磨くは、

3つのテーマで、3か月に一度巡りつつ開催。

テーマ③「人との会話気持ちよく」

3/12(金)・6/11(金)10:00~12:00

会話が苦手。話を聴くのが苦手。沈黙が苦手。でも誰かとつながりたい。

気持ちよくコミュニケーションをとるには、どうしたらいいの?

テーマ①「夫婦はなぜすれ違う?」

4/9(金)10:00~12:00

妻「あなたは私の話を聴いてくれない!」夫「聴いてるよ。そっちこそ…」

そんな会話、くり返してませんか? 気持ちがすれちがうには理由があるんです。

テーマ②「子どもの声を聴ける?聴けない?」

5/14(金)10:00~12:00

「お母さん、聴いて、聴いて!」「お母さん、なぜ? どうして?」

子どもの話にどうつきあえばいいのか。どうしたら、子どもの声を聴けるの?